目次

こんにちは。ナチュラル&スローな家「ナチュリエ」のスタッフです。

快適で省エネな暮らしを実現するには、住宅の断熱性能が鍵となります。

住宅の断熱性能やその基準は年々上がり、2030年には断熱等級5が最低基準になるとされています。

すでに十分断熱性の高い断熱等級5ですが、これから住宅を建てる場合は断熱等級5程度で良いのか、6以上を目指すべきなのか、悩む方も多いでしょう。

特に、断熱等級5か6かで迷われる方が多い印象です。

そのため、今回のコラムでは住宅の断熱等級の最新情報について解説!

断熱等級5と6の違いや、それぞれのメリット・注意点などもご紹介します。

家づくりを検討している方、快適な住環境に興味がある方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

近い将来断熱等級は5・6が当たり前になる!?断熱等級の違い

断熱等級とは、住宅の断熱性能を評価する指標の一つ。

2000年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって定められました。

数字が大きいほど熱の出入りが少なく、断熱性能が高いことを意味します。

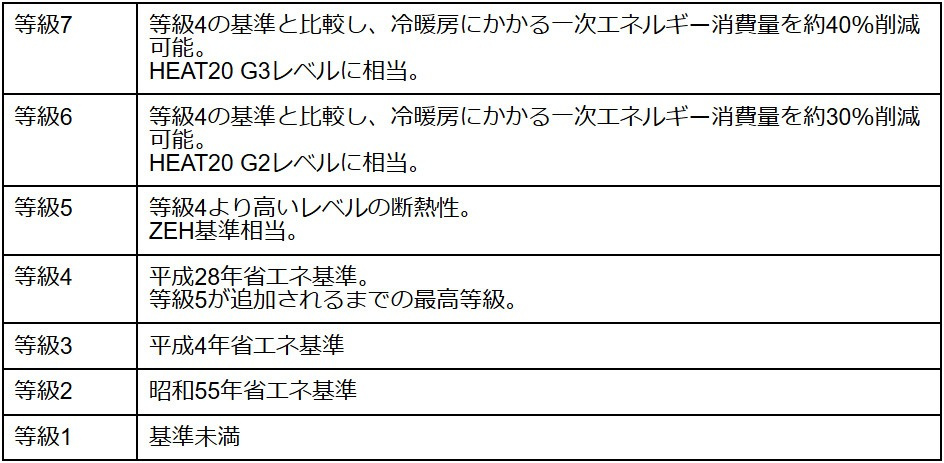

2022年に等級5~7が新たに設けられ、2024年現在では等級1~7の7段階に分類されています。

現在、政府は2050年カーボンニュートラル達成に向け、家庭分野の二酸化炭素排出量を減らすために、住宅の省エネレベルの向上に取り組んでいます。

その取り組みの一つが住宅の断熱性能向上で、2025年には全ての新築住宅に対して等級4の適合が義務付けられ、2030年には等級5の適合が義務付けられる予定です。

これから家づくりを検討している方の中には、家の断熱等級を等級5にするのか、それとも等級6以上を目指すのか迷われている方も多いです。

住宅の断熱性能が高いほど外気の影響を受けにくい快適な住まいにできますが、そのぶん建築費用も上がるため、費用と性能のバランスを考慮する必要があります。

なお、断熱等級ごとの違いは以下のようになります。

断熱等級は建物から熱の逃げやすさの指標UA値、太陽日射の室内への入りやすさの指標ηAC(イータエーシー)値について地域ごとに基準を設けて判断されています。

なお、ZEH(ゼッチ)とは「ネットゼロエネルギーハウス」のことで、高い省エネ性能の住宅・設備と、太陽光発電などの創エネ設備を備え、住宅の一時消費エネルギー量がプラスマイナスゼロ以下になるように作られた住宅のことです。

ZEH基準を詳しく言うと、窓や屋根・外壁などの断熱性を高めてUA値を0.4〜0.6より低くすること、省エネ性能が高い設備を採用してエネルギー消費量を20%以上削減すること、再生可能エネルギー設備を導入すること、これらの全てを合わせてエネルギー消費量を100%以上削減することが求められます。

また、HEAT20は「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」が定める住宅の断熱性の基準です。

国で定める最低基準よりも厳しい基準を設定し、省エネだけでなく快適に暮らすということにも焦点があてられています。

断熱等級5のメリットと課題点・断熱等級6との違いは?

断熱等級5と6で迷われる方が多いため、その違いを比較していきましょう。

断熱等級5のメリットと課題点

断熱等級5は2022年に新設された等級で、それまで最高等級だった等級4と比較すると、断熱性能は十分に高いです。

外気からの影響を防いで室内の温度変化を抑え、快適な室内環境を実現します。

室内での温度差が少ないのは快適に暮らせるのはもちろん、体調不良やヒートショックのリスクも軽減し、健康に暮らせる住まいに。

省エネ住宅のため、新築時の各種補助金の活用や、暮らしてからの光熱費の削減なども見込めます。

一方、等級4と比較すると、建築費用が高くなることが等級5の課題でもあります。

断熱性能向上のために高性能断熱材や複層ガラスをふんだんに採用するからです。

また、立地や環境、間取り、ライフスタイルによっては、暑さや寒さを感じてしまうこともあるかもしれません。

断熱等級5と断熱等級6の違い

断熱等級6は、2030年以降の最低基準となる予定の等級5を超える、より高度な断熱性能を持っています。

仕様面では、天井、外壁、床の断熱材の種類や厚さが、等級5とは異なります。

参考までに、国土交通省が示す各等級を満たすための断熱材や窓の仕様の例は以下の通りです。

※2地域・札幌等の場合

<断熱等級6>

- 天井/吹込み用グラスウール18K 400mm

- 外壁/内側:高性能グラスウール16K 105mm、 外側:高性能グラスウール16K 100mm

- 床/内側:押出法ポリスチレンフォーム3種 75mm、 外側:高性能グラスウール16K 100mm

- 窓/樹脂製サッシ+ダブルLow-E三層複層ガラス(G9)

<断熱等級5>

- 天井/高性能グラスウール20K 280mm

- 外壁/高性能グラスウール20K 105mm

- 床/高性能グラスウール36K 105mm

- 窓/樹脂製サッシ+ダブルLow-E三層複層ガラス(G9)

※国土交通省「【参考】戸建住宅の断熱仕様の例(2地域・札幌等)」より

断熱等級6では、天井の断熱材をさらに厚くし、外壁も内側と外側に断熱材を配置するなど、手厚い断熱対策が施されているのがわかります。

断熱等級6の住宅は、冬に暖房をつけていなくても室内の体感温度が13℃(寒冷地の1・2地域では15℃)を下回ることがほとんどないとされています。

少量の暖房で室内全体を快適な温度に保つことができ、光熱費を削減しながら健康的で快適な住環境を実現できます。

また、室内の温度差が少ないことで、結露やカビのリスクも大幅に低減できるのもメリットです。

夏の暑さや冬の寒さに敏感な方、健康と快適性を優先する方、省エネ性能と光熱費の削減に関心がある方は、ぜひ断熱等級6を目指すことをおすすめします。

断熱等級6の住宅づくりは、生活の質全体を向上させる選択肢といえるでしょう。

ナチュリエの家は断熱等級6!断熱性の高い家のメリット

ナチュリエの家は、断熱等級6を取得した高断熱住宅!

窓のトリプルガラスや壁のダブル断熱、基礎断熱などで、熱損失を抑える対策をとっています。

(地域や店舗によって異なる場合がございますので、詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。)

UA値はZEH基準(0.4〜0.6)を大幅にクリアする0.2。

気密性を図る指標C値も0.3で、これはかつて国が定めていた次世代省エネ基準の約7倍です。

高断熱・高気密の家は、夏に涼しく、冬に暖かく過ごせる快適な住まい。

温度差が小さいので結露しにくく、カビの心配も少ないです。

また、太陽光発電や第一種換気も含めて、年間に消費する一次エネルギー消費量は53%以上削減。

光熱費などのランニングコストも大幅削減できます。

こちらのコラムでも、暖かい家づくりのために抑えるべき断熱性・気密性について、そしてぬくもりのある木の家づくりについてもご紹介しています。

ぜひあわせてご覧くださいね。

夏は涼しい家・冬は暖かい家にするには断熱性と気密性が重要!

木の家は暖かい?寒い?無垢材などの木材ならではの特徴を紹介

まとめ

●断熱等級とは、住宅の断熱性能を評価する指標の一つ。

2024年現在は1~7の7段階に分かれ、2025年には等級4が、2030年には等級5が最低基準となる予定です。

地域ごとにUA値とηAC値に基準を設け、断熱等級を判断しています。

●断熱等級5は、少ない冷暖房で快適な室内温度を維持し、室内での温度差を抑えます。

一方、高い断熱性を実現するために等級4と比較すると建築費用が高くなること、環境や間取りなどによっては夏の暑さや冬の寒さを感じてしまうことなどが課題です。

断熱等級6は、2030年以降の最低基準となる等級5を超える、より高度な断熱性能を有しています。

断熱等級6の住宅は、冬に暖房をつけていなくても室内の体感温度が13℃を下回ることがほとんどないとされています。

●ナチュリエの家は断熱等級6を取得した高断熱住宅。

窓のトリプルガラスや壁のダブル断熱、基礎断熱などで、高い断熱性を実現し、夏に涼しく、冬に暖かく過ごせる快適な住まいです。

省エネ住宅で光熱費などのランニングコストも削減できます。

自然素材の家や木の家を手がけるハウスメーカーをお探しなら、ぜひナチュリエへ。

全国に店舗があるナチュリエでは、注文住宅にも対応しています。

家づくりに関するアドバイスやご提案もしていますので、お気軽にご相談ください。